相遇 相知 相融 ——走近在榕任教的臺灣教師

2024-09-11 07:45:47來源:福州日報 作者:潘倩 唐蔚嬙

10日是第40個教師節,廣大在榕教師隊伍中,有這樣一群臺灣教師,他們跨海而來,躬耕三尺講臺,分享教育理念和教學方法,與大陸教師共同成長。

在大陸任教有什么特別收獲?每個人都有自己的答案:收獲是學生斬獲新知的喜悅,是農民樸實的笑臉,是企業的穩定生產,是一次次創新的突破,更是融入大陸、播種友誼帶來的幸福感。

目前,在榕任教的臺灣教師達290余人,他們從臺灣到福州,從福州走向全國,留下一串串腳印。循著他們的足跡,我們看到了臺灣教師在大陸任教的無限可能。

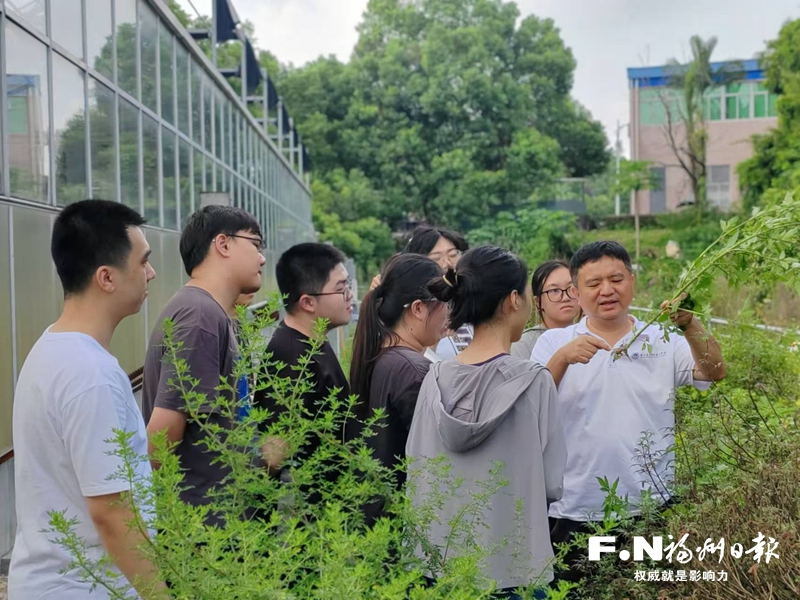

臺灣教師謝東佑在校園實踐基地指導學生觀察植物根莖。(受訪者供圖)

臺灣教師謝東佑在校園實踐基地指導學生觀察植物根莖。(受訪者供圖)

為祖國培養人才

從無到有創建新學科

呂英志是福建理工大學的一名臺灣教師,今年是他在大陸任教的第14個年頭。

2009年,福建省正在進行大規模交通建設,急需一批交通運輸方面的師資人才。時任福建工程學院(2023年更名為福建理工大學)人事處處長的余明教授到臺灣進行學科建設調研,當時在臺灣大學擔任博士后研究員的呂英志負責接待,一次短暫的訪學,讓兩人成了好友。

2011年,余明邀請呂英志到福建工程學院,協助設立交通運輸專業。“不然試試看?”抱著這樣的心態,呂英志踏上一段新的旅途。

“剛到福州時,我沒有可借助的力量,學校給了我最大的支持。”呂英志說,他還記得,那時候憑著一紙公文,校領導帶著他們往外沖,才有了更多的合作機會,專業建設逐漸步入正軌:2011年,福建工程學院成立了交通運輸系;2012年交通運輸專業正式招生;2014年,福建工程學院就獲批全省首個交通運輸工程一級學科招研究生。

短短五六年,交通運輸專業從無到有,一躍成為省交通運輸領域里的領軍學科。呂英志也成為學校交通運輸學院交通運輸研究所所長,還被聘為福建省住建廳首批智慧城市建設與管理技術專家。

從零開始,何其不易,福州職業技術學院的臺灣教師李錦雄最有體會。

2018年,剛剛入職的李錦雄接到一個重要任務,協助學校創建飛機機電設備維修專業。面對一張白紙的學科規劃,沒有師資、沒有設備、沒有資料,怎么辦?

想扎根就要先拓荒。李錦雄走訪了長沙、廣州等地航空院校,學習借鑒其課程體系,到廈門、福州等地的航空公司對接人才培養方案,置辦起落架、航空發動機、航電模擬系統等器材設備,籌建航空實訓基地……

2019年招生時,飛機維修專業只有70名學生報到。隨著學科配置不斷完善,李錦雄擔任專業帶頭人,吸納了5位專業老師加入教學團隊,招生也從一個班擴展到兩個班,學生人數也翻了好幾番。

入職至今,李錦雄已獲得五項實用新型專利,一項發明專利正在實審中。他也時常帶領年輕老師和學生參加各類職業技能和創新創業大賽,共獲得27個獎項。

記者問起呂英志和李錦雄如何看待自己當時來到大陸的決定時,他們都說“這是最好的選擇”,這份小確幸不僅源于“從無到有”的喜悅,更源于在更大的舞臺上施展才干的成就感。

為農民解難題

躬身田野開“藥方”

“去年中藥治螨效果不錯,場里的蜜蜂大都存活下來了,今年收成不錯,我打算寄幾罐蜂蜜給謝老師嘗嘗!”東林蜂場負責人祝東林的喜悅溢于言表。

祝東林口中的謝老師,是福建技術師范學院的臺灣教師謝東佑。

2019年,謝東佑在武夷山做田野調研,到東林養蜂場了解蜜蜂養殖情況。一見專家上門,祝東林忍不住訴起苦來——每年初秋,蜂場的蜜蜂總會成群死亡或逃離,幼蜂會出現發育不健全的情況。

謝東佑發現,蜜蜂體外附著很多寄生蟲,少則一只、多則數只。螨害已經到了比較嚴重的程度,要徹底斷根,得下一番功夫。

“這個是針對蜂螨所做的中草藥,與飼喂糖水同期進行,治療效果最好。”很快,謝東佑就帶著“良方”再次登門,并就選育良種、培育蜂王、提高蜂蜜純度和產量等提出了許多建議。

蜂螨問題得以有效控制,祝東林的甜蜜事業再也沒有停滯期,一年四季產蜜不斷。

“如何拓寬農產品銷路”是當下農民關注的另一問題。臺灣教授陳正強博士在福建和廣東高校服務,跨地域的課堂,讓他的腳步從福州走到了大灣區,也有機會回故鄉尋根謁祖。

在廣東梅州,一顆顆圓潤飽滿的金柚,是當地農民的致富果。然而,由于臺風多發,果農們不得不把辛苦種植一年的金柚成堆丟棄在路邊和河邊。

“以往,拉一車柚子到市場上,光運費就要500元!品相差的柚子賣不了兩個錢,一來一回,我們還得往里頭貼錢。”果農陳正強算了一本賬。

原來,梅州金柚一直面臨運輸保鮮困難的問題,夏季持續大量降水會造成柚子“發育不良”,賣相也不好。柚農必須和老天搶時間,迅速完成采摘,不然果子就會爛在田里。

陳正強團隊研究的“植物蛋白”是一種天然活性生物抑菌技術產品,可以減緩食物變質,讓梅州柚子在不添加化學防腐劑的情況下保鮮好幾個月。

那些口感稍差、賣相一般的柚子也有“出路”:細胞層可生產精油、純露,柚皮用于生產休閑食品、提取果膠,柚肉加工成飲料、食品,柚核可提取優質檸檬苦素藥食同源產品,真正實現一個柚子“吃干榨盡”。

如今,陳正強也有一本新賬:未加工金柚的收購價是每公斤3元,加工后售價在每公斤16元以上。也就是說,通過綜合深加工提取,柚子產品可應用在食品工業、醫療等領域,實現身價翻倍。

如果說給蜜蜂治病是“錦上添花”,那么為果農拓寬銷路便是“雪中送炭”,這正是教授們樂此不疲奔走在鄉野的初衷。

給企業保駕護航

從實驗室走到生產線

有人在田間開良方,有人在企業解難題。

在長源紡織有限公司,許炳銓拿著最新的實驗結果,調好機械參數,一鍵啟動機械。只見一朵朵棉花經過清花、梳棉、并條、粗紗、細紗等多道工序,被加工成均勻紗線,在紡紗機上下翻飛,繞成一錠錠筒子紗產品。

這一畫面并不是企業的技術人員在測試產品。許炳銓是閩江學院材料與化學工程學院的副教授,課余時間,他常到長源紡織“報到”,用實驗室里嚴謹的數據保障企業生產優質紗線。

在紡織企業,紗線的質量很大程度上取決于原材料棉花的質量,而不同時期采摘的棉花含水量、柔韌性不同,如果用同一套技術參數生產紗線,就容易出現粗細不均的產品。

2020年,長源紡織找到了許炳銓,希望他能幫忙做棉花檢測,提升紗線品質。許炳銓一口答應下來。原來,在生產車間,一次測試需要投入近百公斤棉花,而在實驗室,只要從不同批次的棉花中取一兩公斤進行測試,查看棉花屬性,然后調試相應機械參數,就能適應生產工序,生產出高品質紗線。

“實驗允許失敗、試錯,但企業經營者經不起折騰。”許炳銓說,每當企業有需求,一個電話、一條微信,許炳銓和團隊就會立即行動,探討解決技術、工藝難點。

同樣與企業“牽手成功”的,還有福州大學的臺灣教授王量弘,他率領福州大學與福建省立醫院聯合成立的研究團隊,自主研發個性化遠程心電監護垂直解決方案,將智能診療與民生科技相結合,提出整套可攜式心電監護制“心電+”系統。今年,團隊的科研成果第六代“心電+”將申請醫療器械認證。

王量弘認為,醫學創新來自患者的需求。“心電監測的最佳時間,是患者突然出現心悸、胸悶,心律剛失常的時候。”王量弘說,如果患者在感到不適的時候,及時采取有效措施,就能很大程度上避免意外的發生。

第六代“心電+”是兩端服務:一方面,患者可以在平臺上查看每日健康數據、獲取健康指導,逐步改善自己的健康狀況;另一方面,醫院可以利用醫療健康大數據,為患者提供更高效精準的病情指導和治療方案。

“產品一旦成熟,將對心血管疾病患者治療具有十分重要的臨床意義。”在王量弘看來,這才是校企“牽手”最富意義的成果。

為兩岸搭橋梁

能當“導游”樂做“擺渡人”

從海濱到山區,從城市到鄉村,臺灣教師們見證了大陸日新月異的發展、生機勃勃的景象,怎么讓更多人看見大陸?不少臺灣教師從觀光客、外鄉人的角色,逐步轉變為融入者和講述者,更成為促進兩岸民間交流的實踐者。

今年暑假,臺灣教師陳昭志帶領10名大學生結束首屆“科學·科技·科創”夏令營暨第五期“連江·連海·連兩岸”活動。還來不及歇口氣,他就忙著籌劃下一步的重要舉措:對接馬祖與連江的小學,整合兩岸的教育資源。

去年開始,陳昭志會定期前往連江縣實驗小學可門港分校開展實踐教學活動。學校離海不遠,每次路過海邊,他總是想:連江與馬祖一水相連,為什么不能讓這片海成為連接兩地教育的紐帶?

這個想法,在他心中逐漸生根發芽。今年3月,由陳昭志牽頭的《連江·連海·連兩岸——閩臺“校·家·社·館”文教協同育人新范式》項目成功獲得教育部中心案例庫立項。自2023年起,“連江·連海·連兩岸”系列活動共5次走進連江縣實驗小學可門港分校,70人次臺灣師生到該校交流、學習。

“隨著福馬‘同城生活圈’的推進,這片海不再是阻隔,而是連接。”陳昭志表示,“連江·連海·連兩岸”活動中的兩岸文化相關課程將跨越海峽的阻隔,增進營員對閩臺家園的了解,為促進兩岸文教融合發展開辟渠道。

在這條連接兩岸的道路上,陳昭志并不孤單。與他一樣,簡佑霖作為一名聯考培訓機構的數學老師,正為越來越多有志于在大陸求學的臺灣學子“引路”。

在簡佑霖看來,大陸廣闊的市場和豐富的教育資源吸引臺生。他不僅幫助臺灣學子了解大陸高校的招生政策,還指導他們如何準備聯考,為他們提供學習和生活上的建議。對比當年自己參加“港澳臺僑聯考”,簡佑霖感慨,如今“登陸”求學的臺灣學子越來越多,福建高校對臺灣學生的招生政策也更加完善和靈活。在簡佑霖的幫助下,許多臺灣學生成功邁出了在大陸求學的第一步,開啟全新生活。

投身鄉村支教的陳昭志,為臺灣學子在大陸求學提供指導的簡佑霖……這些臺灣教師的努力,不僅促進了兩岸教育的交流,也積極參與大陸的社會建設,真正成為連接兩岸友誼的橋梁。(記者 潘倩 唐蔚嬙)